属性:ミカン科ミカン属

日本の代表的なフルーツ 甘さにこだわり量から質へ

皮がむきやすくジューシーな日本の冬の代表的な果物。量より質の時代を反映し、各産地では高糖系品種を導入、品質の向上に力を入れている。高糖系品種とは、糖度12 度以上、クエン酸0.9%以下の品質とされている。高糖系品種には青島、寿太郎、金峰、十万、大津4 号、南柑20 号、丹生系、紀ノ国など。品種だけでなく適地での栽培管理も重要となっている。旬は11 月~翌2 月。

POPはコレ!

- 冬のビタミン補給に!カロテンはトマトの2倍!

- みんな集まるお正月!温州みかんで家族団らん

- 3個でクリア!1日分のビタミンC

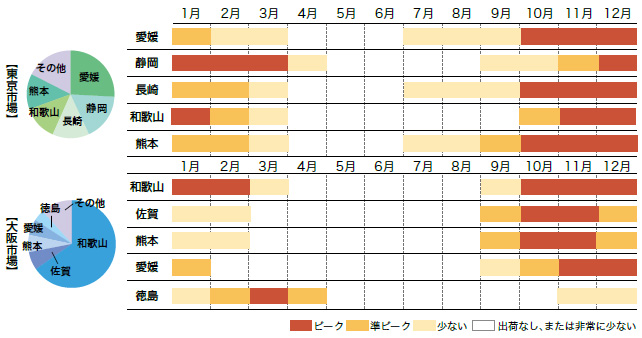

市場シェアと出回り時期

鮮度の見分け方

- ヘタ枯れしておらず小さいもの

- 腰が低く形が扁平なもの

- 表面にツヤがあり、色の濃いもの

- 浮皮の少ないもの

最適な保存条件

温度3~7℃、湿度85%。ダンボール内は高湿に経過するため、風通しのよいところで管理する。長期に保存するためには他の箱に移し、1~2段詰めにし、新聞紙をかぶせ微風を入れ冷所に置くこと。家庭での保存は風通しのよい冷暗所で。箱入りの場合は箱のフタを開けて保存すること。

なお、青島みかんは中身が先に色づく「内容先行」。産地では色回りが8分程で収穫され、自然の風を当てて水分を5%程減らしてから長期貯蔵する。

栄養&機能性

ビタミンC、カロテン、カリウム

カロテンが100g中1100㎍と緑黄色野菜より多い。カロテンは体の中で必要に応じてビタミンAに変換され、皮膚や粘膜を丈夫に保つ働きなどがある。

ONE POINTアドバイス

- 果皮と果肉の間に隙間ができ、ふかふかする現象は「浮皮」と呼ばれる。浮皮は果皮の吸水によって果皮水分が高くなり、果肉がしぼんだことが原因で、秋に長雨に遭うと発生することが多い。

- 小ぶりのほうが糖度が高いといわれる。

- 食べ過ぎで手が黄色くなるのはβクリプトキサンチンが蓄積するためで、病気ではない。

売場づくりのポイント

- 袋入り、またはネット入りで販売するが、ネットの場合は、黄色だとミカン本来の色が引き立たないので赤いものを使うとよい。

- 糖度の表示、試食販売も有効。

Q&A

| Q1 | 表面にキラキラした金粉のようなものが付いていたが、これはなに? |

|---|---|

| A. 被膜剤であるフルーツワックス(シェラック樹脂)がはがれたもの。食べても消化されずに、排泄される。 | |

| Q2 | 食べたら舌がビリビリしたが、これはなぜ? |

| A. 原因の特定は難しいが、果皮に石灰乳剤が付いていることがある。果皮をむく時この石灰乳剤が手に付着し、その手が舌に触れ刺激したと考えられる。ちなみに一度に食べる量が多いと口の中が荒れてしまい、皮膚がめくれ、酸の刺激が舌に強く感じることがある。 | |

| Q3 | ヘタは小さいほうがおいしいといわれるが、それはなぜ? |

| A. ヘタの小さいものは道管と呼ばれる養分などを通す管が狭くなっている。狭いと果実に入った養分などが逆流しないため、おいしいといわれている。 | |

| Q4 | みかんを手でもむと甘くなるといわれるが、それはなぜ? |

| A. 手でもむと果肉にストレスがかかり酸が減少するため、甘みを感じやすくなる。ただ、糖が増えるわけではないので、接客で説明する際には注意が必要。 | |

| Q5 | 傷んだみかんの「腐れ汁」にふれると、傷むのが早くなるが、対処はどうしたらよい? |

| A. 腐れ汁には腐敗菌がついており、ふき取っただけでは、果皮の細部に腐敗菌が残ってしまう。水洗いすれば、ふき取ったものよりも断然日持ちがよくなる。 |

食べ方のアドバイス

- 皮は手でむくことができる。じょうのう膜(薄皮)や白い筋にはペクチンなどの食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を抑える働きがあるとされるため、食べるようにするとよい。

- 皮ごと冷凍して、冷凍みかんにしてもおいしい。自然解凍で、半解凍くらいで食べるとシャーベットのように食べることができる。

【品種紹介】

出典

改訂9版 野菜と果物の品目ガイド

| 発行・発売 | 株式会社 農経新聞社 |

|---|---|

| 写真撮影 | 株式会社 スタジオアトム |

- ※大阪市市況情報地図情報における野菜と果物の写真並びに本ページは、大阪市中央卸売市場が株式会社農経新聞社の著作権の利用許諾を受けて複製し、公衆送信を行っております。

- ※本ページの内容の私的利用を除く、無断での複製(印刷・コピー等)・転載・出版・配布(無償を含む)は、書籍発行・発売元で著作権者の株式会社 農経新聞社の著作権の侵害となります。一部引用する場合は、必ず「出典 改訂9版 野菜と果物の品目ガイド」と明記して下さい。

- ※ただし、POPの例は売場や企画書などでご自由に参考にできるものとし、出典の記載も不要です。

- ※出典の書籍に、万一、誤植・誤記などがあった場合には修正箇所を株式会社 農経新聞社ウエブサイト(http://www.nokei.jp)で掲載しております。