属性:セリ科オランダミツバ属

サラダ以外にも用途あり。欧米メニューからヒントを。

さわやかな香りとシャキシャキした歯ごたえが特徴。日本ではサラダ消費が一般的。以前は香りの少ない黄色種が主流であったが、現在は、程よい香りで肉厚の中間種が主流。欧米の主流は香りの強い緑種で、煮込み料理などに使われる。産地リレーによって周年出回る。

POPはコレ!

- パリっと生かじり!野菜スティック

- トマト料理をさっぱりと!スープやジュースに!

- 揚げてもおいしい。天ぷらやフリッターにも。

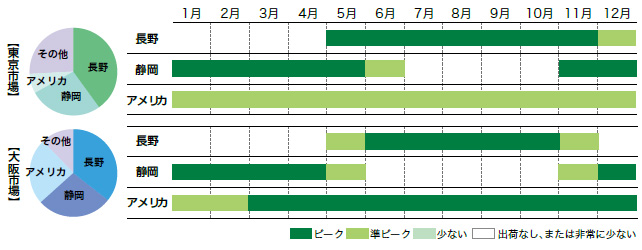

市場シェアと出回り時期

鮮度の見分け方

- 茎が太く、長く、丸みがあるもの

- 葉がみずみずしいもの

- 茎の筋と筋の間の肉が盛り上がっているもの

- 切り口にスがはいっていないもの

最適な保存条件

温度1℃で2~3週間の保存が可能。フィルム包装では常温で3~4日、10℃で10日ほど。家庭では、コップの中に冷水を入れ根元をしばらく浸して、その日に食べるのが望ましい。2~3日保存したい場合は、葉に栄養分が取られるため、葉と茎に分け、ラップで包み冷蔵庫の野菜室へ。

栄養&機能性

カリウム、ビタミンB6、ビタミンC

代表的成分のカリウムは、神経や筋肉の機能を正常に保ち細胞内外のミネラルバランスを維持するといわれる。意外なことに食物繊維は100g中5gと、それほど多くない。ビタミンB6は、筋肉や血液などかがつくられる時に働き、皮膚や粘膜の健康維持に関わるとされている。独特の香り主成分アピインには、神経沈静作用や食欲増進効果などが期待されている。

ONE POINTアドバイス

- 新鮮なものほど、茎の外側のスジが硬いので、しっかりと取り除くこと。

- 肉類の臭いを消して料理に風味やコクをつけ、味を引き立てるのに役立つ効果がある。特に葉や茎の細い部分は香りが強いので、ブーケガルニ(香草の束)として、くず野菜とともにスープをとるときや、蒸し魚にするときに使うとよい。

- 葉は天ぷらにしたり、刻んで佃煮風に煮るとご飯によく合う。

- セロリ独特の香りが苦手だという人も、リンゴなどの水分の多い果物やトマトと一緒にジュースにすれば飲みやすくなる。

- 葉はレンジにかけて乾燥させて、粉状のふりかけ風にも使うことができる。

売場づくりのポイント

- 水分の蒸散防止は、株単位では大きなポリ袋入り、枝単位ではフィルム包装が有効。

- 株単位の方が枝分けよりも長持ちする。枝は葉をとった方が、鮮度を保つことができる。

- パックの口を結束しない場合は、時々霧を吹く。

Q&A

| Q1 | 切ったら茎の中に空洞があった。虫くいでは? |

|---|---|

| A. 収穫が遅れて、成長しすぎたものにスが入ることが多く、食べても問題はない。しかし、食感が悪く特にサラダにすると硬くスジっぽく感じるため、その部分はスープの香りづけなどに利用するのがおすすめ。 | |

| Q2 | あまってしまった葉の、食べる以外の有効利用方法を知りたい。 |

| A. 葉は栄養が多いが香りも強いため、食べるのが苦手な場合は、布の袋に入れて少しもみ、お風呂に入れると冷え性改善になるといわれている。これはアピインというセロリの精油成分により期待される効能のひとつ。 |

下ごしらえのポイント

- 流水でつけ根の内側をしっかり洗うこと。

- スジ取りは、まず、葉のつけ根のフシの部分で葉と茎に切り分ける。茎の下の外皮側に包丁を入れてスジを起こし、手前に引くと簡単に取り除くことができる。

- スジが硬い場合は、茎の上からも同様に行う。

★オススメ料理

サラダ/炒め物/漬け物/スープ

知っておくべき流通事情

食料支出の変化

所得が減る中、家庭における食料品への支出にも変化がみられる。2002年から2012年までの10年間(総務省家計調査)では、生鮮野菜はほぼ一定だが、コメは21.2%、魚介類は24.8%、そして生鮮果物は14.0%の減少。増えたのはパン、調理食品、肉類などで、コメとパンの支出金額はほぼ拮抗。食料品以外では携帯電話代が60%も増加し、所得が減少しても「好きなものへの支出は惜しまない」傾向が顕著だ。野菜や果物といえどもデザートや携帯電話とも戦わなくてはならず、しかも消費税率の引き上げで、嗜好品を買う予算を捻出するために、食料品を節約して帳尻を合わす危険性も。野菜や果物も魅力を発信しなければ。

【品種紹介】

出典

改訂9版 野菜と果物の品目ガイド

| 発行・発売 | 株式会社 農経新聞社 |

|---|---|

| 写真撮影 | 株式会社 スタジオアトム |

- ※大阪市市況情報地図情報における野菜と果物の写真並びに本ページは、大阪市中央卸売市場が株式会社農経新聞社の著作権の利用許諾を受けて複製し、公衆送信を行っております。

- ※本ページの内容の私的利用を除く、無断での複製(印刷・コピー等)・転載・出版・配布(無償を含む)は、書籍発行・発売元で著作権者の株式会社 農経新聞社の著作権の侵害となります。一部引用する場合は、必ず「出典 改訂9版 野菜と果物の品目ガイド」と明記して下さい。

- ※ただし、POPの例は売場や企画書などでご自由に参考にできるものとし、出典の記載も不要です。

- ※出典の書籍に、万一、誤植・誤記などがあった場合には修正箇所を株式会社 農経新聞社ウエブサイト(http://www.nokei.jp)で掲載しております。